金重利陶苑の歴史

金重家の系譜については詳細が不明な部分はあるものの、現存する資料や備前焼に関する研究から、備前焼の窯元において一番古い家柄であるといわれています。代々当主が受け継ぐ金重利右衛門という名も、77代目と言い伝えられていますが、これも正確な数字ではなく古いことの代名詞としてこの数字が受け継がれています。

実際に年代が判明している歴史としては、「元禄十六年(1703)」と銘記された現存する最古の土型(備前焼の細工物を作る時の古い型)を保存しております。その他にも数々の土型を保存しており、備前焼の歴史研究の重要な史料となっています。

また、金重家の墓地において、墓石に刻まれたものの中で判読可能な最古のものは、「雪山常林信士元禄五年(1692)十二月十九日殉」(これは戒名であり俗名不明)であります。これより古い墓石は風化が激しく判読可能なものはありませんでした。この元禄五年より後の系譜については、一代後については判読できなかったものの、それ以降については墓石より判読することで判明しています。また、不老川畔にある備前焼作家伊勢崎満氏の宅地の一角には、金重家先祖の五輪塔が祀られています。これは、年代などは銘記されていないものの、その素材などから江戸時代(1603~)以前のものであり、そういった墓を桃山時代末期から建て得た家系であり、それ以前より連綿と備前焼の作陶に従事し続けてきた家系であるといえるでしょう。

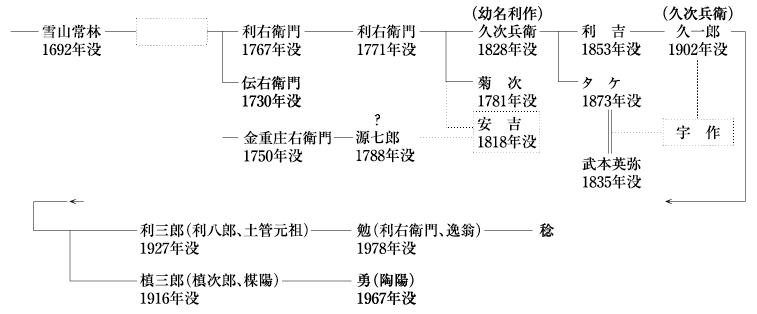

- 金重利陶苑略系譜

1767年殉の金重利右衛門(戒名・逸翁利右衛門)は、享保十四年(1729)に岡山藩主より金重家の初代の備前焼御細工人に任命されました。その後代々備前焼の御細工人を務め、将軍家への献上物や諸大名への贈り物等多数の銘品を世に送り出し、1902年殉の金重久一郎の代で岡山藩の御細工人制度が終焉を迎えています。

久一郎の長男で1927年殉の金重利三郎は、明治期の備前焼の衰退を嘆き、備前焼の新たな活躍の場を模索しました。その中で、鉄道の建設用資材としての土管の需要を見込んで、愛知県常滑より職人を招き、明治十八年(1885)に伊部商会を設立し、備前焼土管の製造を開始しました。明治二十一年(1888)には山陽鉄道株式会社が発足し、鉄道工事が始まりました。新しく線路を敷く際に、線路の下に土管をくぐらせ水路を確保するためには、備前焼の土管は汽車の重みにも耐えられる固くて丈夫なものとして需要が高まり、土管製造は拡張していきました。金重家の墓地には、土管元祖として備前焼土管で作られた金重利三郎の碑が残されています。

また、久一郎の次男である金重槙三郎は楳陽と号して備前焼作家となり、その子である金重勇は陶陽と号して備前焼作家となった後、人間国宝となりました。

利三郎の子である1978年殉の金重勉は、金重の本家の跡取りとして窯元を継承し、76代金重利右衛門と同時に金重逸翁と号して備前焼の作陶にはげみました。この逸翁とは、金重家の初代御細工人となった逸翁利右衛門に因んでいます。逸翁の代の第二次世界大戦時には、備前焼が他の陶器よりも丈夫であるとの理由から、軍艦向けの絶縁体部品である碍子の製造を軍からの依頼により行っていました。この備前焼の碍子は、戦艦「大和」のアンテナ線で使われていました。それに加え、利陶苑には戦艦「武蔵」他いくつかの軍艦用の碍子の設計図が保存されており、備前焼の碍子が戦時中の軍艦の部品として広く使われていたことがわかりました。この「武蔵」用の碍子の設計図は「三菱重工業長崎造船所造船設計部軍艦課」名で1941年に作られたもので、仕上がりに関する細かい指示が記されており、厳しい要求に応える技術が当時の利陶苑にあったことがうかがえます。

また、戦時中の物資不足に伴い、1945年に備前焼による手りゅう弾の製造命令が下りました。そのまま終戦を迎えたため実戦で使われることはありませんでしたが、窯元の庭などからはその残骸が大量に発見されています。

その後の77代金重利右衛門である金重稔は、勉の実子ではなく養子でした。稔の生家は地元の大地主・大庄屋で、戦争中に兵隊として大陸に渡り、戦後旧ソビエトによってシベリアに抑留され、その後帰国しました。その際、金重家の跡取りが戦死していたため、同じ身内で父親同士が親しかった稔が養子に入る形で当主として窯元を継承しました。作家としては輸出デザイン展や伝統工芸展入選などを受賞し、東急その他の百貨店やハワイの白木屋にて個展を開催しています。金重利陶苑当主としては、陶工の指導や育成に努め、多くの作家を輩出しました。また、備前焼の伝統を守り伝えるため、備前焼陶友会の理事も務めていました。